お店屋さんごっこやおままごとなど、子どもが、興味あるものになりきる「ごっこ遊び」。見ているだけでほほ笑ましいごっこ遊びは、子どもの発達や発育を助ける働きがあるのはご存知ですか?

今回は保育の中にごっこ遊びを取り入れるねらいや、ごっこ遊びの種類についてご紹介します。

ごっこ遊びを保育で取り入れるねらいについて

子どもから人気のごっこ遊びは、社会性や言語能力など、さまざまな才能の向上が期待できます。

ここではごっこ遊びを取り入れるねらいを4つご紹介します。

-

子どもの教育に適している

ごっこ遊びは子どもが元々持っている才能を伸ばし、社会性や言語能力を育む重要な役割があります。

お店屋さんやヒーローごっこも、子どもがその場面を想像しながらなりきるため、想像力や発想力が身につくでしょう。

-

何歳からでも遊べる

子どもの理解力や興味に合わせて道具を取り入れることで、同じおままごとでも遊びの幅が広げられます。

ブロックなどを使えば、まだ言葉がわからない0歳から1歳の子も、ごっこ遊びが楽しめるでしょう。

-

一人だけでなく大勢と交流できる

ごっこ遊びは大勢の友だちと遊べるため、社会性や役割について理解を深められます。

友だち同士でのごっこ遊びは、お互いの想像力を豊かに育てるだけでなく、大勢で交流する楽しさを感じられるでしょう。

-

数多くのメリットが得られる

どんなごっこ遊びも、子どもにとって発育や発達を大きく促すメリットがあります。

子ども自身が遊び方の工夫を重ねてさまざまな感覚、知識を学習していくため、保育者は一緒になって楽しめる環境作りが必要です。

ごっこ遊びをするメリットや効果

ここからは、子どもがごっこ遊びをすることで得られるメリット、効果についてご紹介します。

-

コミュニケーション能力の活性化

子どもたちが自由にルールや場面を決めながら遊べるごっこ遊びは、園児達のコミュニケーション能力の活性化が図れます。

特に言語能力が発達してくる3歳頃からは、人間関係についても学べるでしょう。ごっこ遊びを楽しむためにさまざまなアイデアを出し合うなど、想像力を生かしたコミュニケーションも生まれるかもしれません。

-

協調性が育まれる

ごっこ遊びでは子ども同士の協調性が育まれます。幼い頃のごっこ遊びは、人とコミュニケーションを取る楽しさが学べる貴重なチャンスです。

同じ場面を想像しながら遊ぶごっこ遊びは、幼い頃から誰かと協力して物事を進める力が養えます。

またお互いの気持ちや考え方、その状況にあった言葉遣いなど、集団生活に必要な協調性も自然と身につくでしょう。

-

発想力・思考能力の向上

遊びながら考える力が身につくごっこ遊びは、発想力や思考能力の向上も身につきます。

例えばお店屋さんごっこなら、普段お店で店員さんがどんなことをしていたか考えながら演じる必要があります。

また、もっとリアルなごっこ遊びを楽しむにはどうしたらいいか、といった発想力も養われるでしょう。

-

情緒の発達

何かになりきるごっこ遊びは、子どもの情緒を発達させるきっかけになるとも言われています。

なりきった役割の立場に立つことで、自分の考え方との違いや、その人の大変さに気づけるかもしれません。ごっこ遊びでされてうれしかった体験は、実際に人を気遣う練習にもなるでしょう。

-

表現力の上達

おままごとなどのごっこ遊びは、一緒に遊んでいる子ども同士で、同じ場面を想像しなければ成り立ちません。そのため子どもたちは場面をイメージしやすいよう、食材を切っている動作や音を表現しようとするでしょう。

3歳以降になると語彙力も増えていくので、より表現豊かなごっこ遊びを楽しむ姿が見られます。

ごっこ遊びの事例3選

ここからは取り入れやすいごっこ遊びを3つご紹介します。

遊びの中で身につく力や注意点も紹介するので、ぜひ取り入れる際の参考にしてください。

-

おままごと

日常生活のまね事をするおままごとは、何歳でも楽しめるごっこ遊びの1つでしょう。

お買い物をしたり、ぬいぐるみを赤ちゃんに見立ててあやしたり、お母さんのまねをするのが代表的な遊び方です。

家族ごっこができるので子ども達の協調性も育まれ、自分より幼い子へのコミュニケーションの取り方も学べるでしょう。

年齢に合わせて食材やキッチンツールのおもちゃ、エプロンなど小道具も用意してあげると、表現力を伸ばすきっかけにもなります。

-

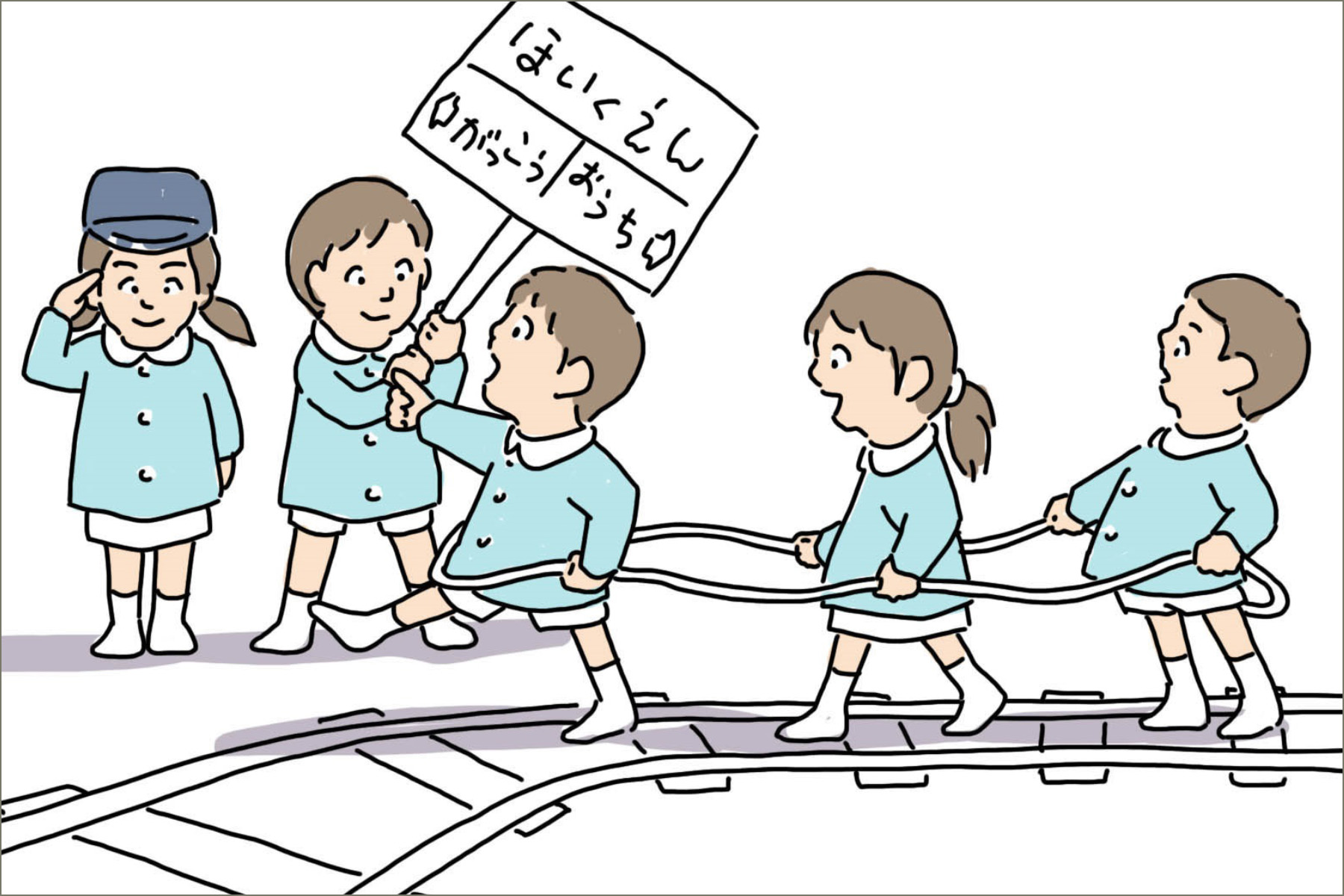

電車ごっこ

子どもが好きなごっこ遊びの1つである電車ごっこは、大勢の子どもたちが同じ場面を想像して楽しめます。

電車ごっこは車掌さんや電車をよく観察しなければできない遊びのため、子ども達の観察力、表現力が試されます。

ビニールテープなどで床に線路を作ってあげれば、みんなで並んで電車ごっこもできるでしょう。

より本格的な電車ごっこを取り入れたい場合は、ダンボールなどで簡単な電車を作ってあげてもいいですね。

-

戦いごっこ

ヒーローやヒロインになりきる戦いごっこは、役割やルール、けがをさせない程度の力加減を覚えるきっかけが得られます。

保育者にとっては的確な援助をしなければけがの危険性があるごっこ遊びなので、ハラハラする場面もあるかもしれません。

しかし子ども同士が、相手の痛みを知るきっかけや仲直りの仕方を遊びの中で覚えられる、数少ないチャンスでもあります。

友だちが嫌がっていたらすぐにやめる、道具は使わないなど、戦いごっこを始める前にルールを決めてあげるといいでしょう。

ごっこ遊びはただの遊びで終わらない

さまざまな感覚や情緒が養えるごっこ遊びは、子どもが楽しみながら学べる貴重な機会です。

時には子どもが本格的なごっこ遊びを楽しめるように、簡単なアドバイスをしてあげるのもおすすめです。

また保育者が一緒に楽しむのも、子どもにとって新鮮な刺激になるので積極的に触れ合ってみてくださいね。